لكل منا مَقَام معلوم. يعلمه الله. خلقه وأوجده بحكمته ومشيئته وإرادته. والمقام هو المكان والمُسْتَقَر في الجنة بدرجاتها، أو النار ودركاتها، أو المكانة شرفاً أو ضِعةً، أو المنزلة قرباً أو بعداً من رب العالمين. والمقصد أن لكل منا مكاناً ومكانةً معلومين عند رب العالمين. ويدور كل منا في فلك مقامه اقتراباً وابتعاداً حتى يستوي عليه. فمن الخلق من يكاد يستوي على مقامه في الدنيا وهم الرسل والأنبياء والأولياء في المقامات العلية، وإبليس وجنده من شياطين الإنس والجن في المقامات الدنية، ومنهم من يضيق مداره فيكون دائماً لصيقاً بمقامه وهم الصالحين ويقابلهم الطالحون، ومنهم من يتسع مداره فيكون بعيداً عن مقامه وهم بقية الخلق فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم الظالم لنفسه.

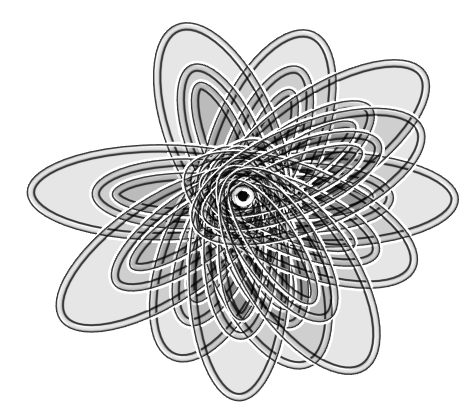

ومداراتنا حول مقاماتنا تشبه مدارات الأفلاك والأجرام والذرات، فهي ليست دائرية وإنما بيضاوية الشكل، فتارة نقترب من مقاماتنا وتارة أخرى نبتعد عنها. فأهل السعادة يزيد خيرهم وينقص، وأهل الشقاوة يزداد شرهم ويقل. ولا ينفك الإنسان يتقلب بين الوصال والبعاد حتى يتحقق له كمال الاستواء.

ولما كان أن غَيَّبَ الله عن أهل الدنيا مقاماتهم – إذ لا يعلم أحد إن كان مقامه في عليين أم في سِجِّين – فلا يزال الخلق المكلفين من الإنس والجن يدورون في أفلاكهم، فمنهم من يغلب عليه الظن بالعلو ومنهم من يغلب عليه الظن بالدنو. ولكن لا يعلم أحد يقيناً مقام العباد عند الله إلا الله.

أما غلبة الظن هذه فتأتي من وصف القرآن الكريم والسنة الصحيحة لصفات أهل القرب وأهل الجفاء. فمن بدا على ظاهره صفات أهل القرب ظنه الخلق سعيداً، ومن لاحت عليه صفات أهل الجفاء ظنه الخلق شقياً. ويحسم ذلك كله صفات القلب الذي لا إطلاع لأحد عليه إلا الله. فبصفاء القلوب ونقائها تعلو مقامات العباد، وبفسادها وخرابها ينزلون أدنى المقامات.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا[1]

ويقابل كل مقام عَلِيٍّ مقام آخر دني، فكما خلق الله الحياة والموت، والنور والظلمات، والنهار والليل، كذلك خلق الله الخير وأهله لكل مقام علي، والشر وأهله لكل مقام دني. وجعل أهل المقامات المتقابلة فتنة لبعضهم البعض. فصاحب المقام لا يدور حول مقامه في الفراغ، وإنما تتقاطع مداراته حول مقامه مع مدارات خلق أخرين حول مقامهم سواءً كانت مقامات علية أو دنية. وبتدافع الخلق وصبرهم وتصحيح طريقهم أو تبديله وتغييره يستوي كلٌ على مقامه – علواً أو دنواً – عن استحقاقٍ اختياراً لا جبراً. فضلاً من الله ونعمة. وحكمة ذلك كله عند الحكيم العليم، الذي خلق كل شيء بقدر، لا عن عبث ولهو؛ وإنما عن حكمة وإرادة.

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ[2]

ولما كان إبليس قد استوى على مقامه الدني في حياته الممتدة إلى يوم الوقت المعلوم، وأخذ على نفسه العهد بإضلال آدم وبنيه من بعده، كان أن تعهد الله لآدم وبنيه بأن لا تخلو الأرض من مقام عَلِيٍّ مقابل ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[3]، ﴿يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[4]. فكان الرسل والأنبياء ثم من بعدهم الأولياء في مقاماتهم العلية في حياتهم يرشدون الناس ويجذبونهم إلى مقامات الخير ويأخذون بحجزهم عن مقامات الشر.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ.. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ[5]

واستواء أهل الخير على مقاماتهم العلية في حياتهم لا يعني انعزالهم وغيبتهم عن الكون من حولهم، فالرسالة والنبوة والولاية أمانة، من لم يأخذها بحقها لقطع منه الوتين. إذ وجب عليهم مقابلة المقامات الدنية إذ لا يقدر على مقابلتها سواهم. فمن أمسك يده وقلبه ولسانه عن الحق خرج من مقامه إلى مداره. فإذا كان الاستواء على المقام صعباً فالأصعب منه أداء أمانته. وبذلك فضل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الأولياء على سائر الخلق، إذ لولا قيامهم بحق مقاماتهم لفسدت الأرض.

فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ[6]

واستواء أهل الخير على مقاماتهم يكون بإخراج النفس. ويعني التخلص من كل صفة تقود المرء بعيداً عن مقامه. فإذا تخلص المرء من نفسه ورأى الحقيقة، حدث له الاستواء. وهذا يكون بالموت في عموم الناس ﴿لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾[7]، فبه تحدث الرؤية وتتخلص النفس من كل تعلقاتها، لإدراكها حقيقة وجودها ومآلها. وقد يكون بتزكية النفس وإخراج الهوى والتخلص من كل تعلقات الدنيا، فتحدث الرؤية في الحياة “قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا”، ويستوي المرء على مقامه في حياته قبل مماته، وهذا حال الرسل والأنبياء والأولياء.

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ[8]

أما استواء أهل الشر على مقاماتهم فيكون بتعظيم النفس وتكبرها. وكبر العارف العناد، وهو حال إبليس ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ* ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾[9]، وكبر الجاهل تأليه النفس، وهو حال فرعون ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾[10]. وكلاهما استوى على مقامه الدني في حياته قبل موته.

[1] سورة الفرقان. الآية 20

[2] سورة الحجر. الآية 37

[3] سورة البقرة. الآية 38

[4] سورة الأعراف. الآية 35

[5] سورة الأحزاب. الآية 72

[6] سورة البقرة. الآية 54

[7] سورة ق. الآية 22

[8] سورة البقرة. الآية 87

[9] سورة الأعراف. 17

[10] سورة القصص. الآية 38

أضف تعليق