المقدمة

الحمد لله الملك الحق العلي الكبير، خلق السماوات والأرض بالحق، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قوله الحق، ووعده الحق، ودينه الحق، ووضع الميزان يوم يقوم الناس بالحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا في الدنيا يعملون. والحمد لله الذي أرسل إلينا رسوله بشيراً ونذيراً بالحق، وأنزل علينا الكتاب بالحق، وقص علينا فيه القصص الحق، وما أخبر فيه إلا حقاً، وما أمر فيه إلا بحق، وهدى به عباده المؤمنين بإذنه لما اختلفوا فيه من الحق. والحمد لله الذي وصف نفسه بالحق، فوجوده حق، وعلمه حق، وقدرته حق، وحكمته حق، ورحمته حق، وجميع أسمائه وصفاته حق، باقية بذاته لا تزول ولا تفني. والحمد لله الذي جعل الحق واحداً، فيجتمع القلب عليه ولا يتفرق، وينعقد عليه فلا يتصدع، فيرضى ويسلِّم ويسكن ويطمئن.

الحقيقة

كلمة ستتكرر كثيراً في رسائل الكتاب المختلفة. وفكرة الحقيقة تحدث عنها الفلاسفة وعلماء الكلام قديماً وحديثاً، واختلفوا حول كونها مطلقة1 أم نسبية. فمثلاً يميز أفلاطون بين عالمين، عالم المحسوسات وهو ما نطلق عليه عالم الشهادة، وهو عالم متغير، وموجوداته ظلال لعالم المثل، وهو العالم الثاني عنده، وأقرب معنى له عند علماء الإسلام هو عالم الغيب، ويمتاز بكونه عالماً ثابتاً توجد فيه المثل العليا لكل الموجودات مثل الجمال والخير والعدل، وهي حقائق مطلقة لا حسية، ولا يطرأ عليها زمان ولا مكان. وعليه فإن الحقيقة المطلقة هي تلك التي أدركها العقل من عالم المثل2 .

أما أرسطو فيرى أن الحقيقة المطلقة تتعلق بالذات الإلهية، فهي الحقيقة الوحيدة الثابتة المطلقة، والكون حوله متغير نسبي غير ثابت، يسبح في فلكه حول تلك الذات الإلهية المطلقة الثابتة. ومن ثم فالإله هو الحقيقة المطلقة وكل ما سواه حقيقة نسبية متغيرة3. وإلى مثل ذلك أشار محيي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية بقوله “فلا وجود حقيقي لا يقبل التبديلَ إلا الله؛ فما في الوجود المُحَقَّق إلا الله، وأما ما سواه فهو الوجودُ الخياليُّ.. فكلُّ ما سوى ذات الحق فهو في مقام الاستحالة السَّريعة والبطيئة4، فكلُّ ما سوى ذات الحق خَيَال حَائِل وظِلٌّ زَائِل؛ فلا يبقى كونٌ في الدُّنيا والآخرةِ وما بينهما، ولا روح ولا نفس، ولا شيء ممَّا سوى الله -أعني ذات الحق- على حالة واحدة، بل تَتَبَدَّل من صورة إلى صورة دائما أبدا، وليس الخيالُ إلا هذا؛ فهذا هو عينُ معقوليَّةِ الخيال..”5.

أما الفلسفة الديكارتية فتنطلق من فكرة البداهة، فكل ما هو بديهي واضح بسيط لا يحتاج إلى تفسير أو تعليل فهو حقيقة مطلقة، ومثال ذلك الحقائق الرياضية مثل كون 1 + 1 يساوي 2، أو الحقائق المنطقية مثل أن الكل أكبر من أجزائه. أما ما سوى ذلك فهي حقائق نسبية يطرأ عليها التبدل والتحول.

وهناك الفلسفة السوفسطائية الشهيرة بفكرة أن الإنسان مقياس لكل شيء، فما يحسه الإنسان فهو موجود وما لا يحسه فهو غير موجود، ومن ثم فلا توجد حقيقة مطلقة، وإنما حقائق متعددة بتعدد الأشخاص6.

وفي رسائلنا نقصد بالحقيقة معنىً يقترب كثيراً من قول ابن عربي وأرسطو وأفلاطون. فالحقيقة هي الوجود الثابت الذي لا يطرأ عليه تغير ولا تحول ولا تبدل، ويتجاوز ظروف الزمان والمكان والأحوال، فأينما وكيفما ووقتما شهدته فهو على وجوده. وحيث أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا فتور ولا ملل، وهو الباقي الذي لا يموت ولا يهلك، وهو الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، وهو خالق المكان والزمان والأكوان، فتنزه سبحانه جل في علاه أن يتأثر بها زيادةً أو نقصاناً، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، له الحكم ولا معقب لحكمه ولا راد لفضله ولا ممسك لرحمته. يفعل ما يشاء كيفما يشاء بقديم علمه وحكمته وإرادته، لا لتغير حصل له سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، وهو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواه، وكل ما هو غيره من خلقه فإدراكنا له نسبي، يتغير باختلاف المكان والزمان والإمكانات.

شهود الحقيقة

والأصل أن ذات الله جل وعلا لا تدرك ولا يحاط بها، ولا تحل بالموجودات ولا تتحد بها، فتعبيرنا عن شهود الحقيقة وإدراكها لا نعني به شهود ذات الله؛ وإنما شهود حقيقة الربوبية، أي مشاهدة آثار أسماء الله وصفاته وأفعاله في الكون من حولنا، فلا شيء في هذا الكون يخرج عن علم الله وإرادته وقدرته وخلقه، فالكون كله بجماداته وأحيائه وأصواته وحركاته وأحداثه، صغيرها وكبيرها، دقيقها وعظيمها، سرائها وضرائها، هي أثر أسماء الله وصفاته وأفعاله. فمن شاهد قلبه ذلك فقد شهد الحقيقة، أو اطلع على حقائق الكون ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾7. وسنتناول بمزيد من التفصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله في رسالة معرفة الله.

وبالتالي فإنه لا توجد حقائق في هذا الكون إلا ما صدر عن الله الحق العليم فعلاً وخبراً، لذا فالموت حق، والجنة حق، والنار حق، والملائكة حق، والرسل والنبيون وكتبهم وقصصهم حق. أما كل ما كان مصدره عقولنا وحواسنا وأدواتنا فهي أمور نسبية تتغير بالتحولات التي تطرأ على العقل أو الحواس أو الأدوات. وكلما كانت بديهية جاز لنا وصفها بكونها “حقيقة نسبية”. فمثلاً ترى العين الشمس متحركةً في سماء الأرض من المشرق إلى المغرب، فتنشأ حقيقة نسبية مفادها أن الشمس تدور حول الأرض، وهي حقيقة بديهية وفقاً لقدرات حاسة النظر. ثم مع تطور أدوات الإدراك بما اخترعه الإنسان ليعظم قدرة حواسه، نشأت حقيقة بديهية جديدة تهدم الأولى، وهي أن الأرض تدور حول الشمس. وبالرغم من اقتصار رؤية هذه الحقيقة الجديدة على علماء وهواة الفلك، إلا أن البشرية صدقتها، لا لبديهية الدوران، لأن العين المجردة تقول بضدها؛ وإنما لبديهية تعاظم قدرة الأدوات على رؤية ما لا نرى. لذلك فإن كل تلك الحقائق المدركة بعقولنا وحواسنا نسبية. وينسحب الأمر كذلك على المفاهيم المجردة، فمفهوم مثل الشقاء قد يتبين لك في نهاية الأمر أنه محض خير، والمنع قد ينكشف لك بعد حين أنه صريح عطاء، فكم من طالحٍ أصبح صالحاً، وفقيرٍ غدا غنياً، ووحدةٍ تبدلت أنساً وكثرةً، وصحيحٍ أضحى مريضاً، وعلوٍ ارتد خفضاً، وذلٍ استحال عزاً وملكاً، وفرحٍ أو ضحكٍ بشيء استحال حزناً وبكاءً بذات الشيء بعد حين ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ* وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحۡيَا﴾8، وهكذا في سائر أحوال البشر أفراداً وجماعات. وذلك لأن عقولنا متعلقة في حكمها بعالم الشهادة، ولكن الحقيقة وآثارها ممتدة إلى عالم الغيب الذي يحيط بعالم الشهادة إحاطة البحر بقطرة في أعماقه. فكثير من الأسباب والعواقب تكون جذورها ممتدة في ابتدائها وانتهائها إلى عالم الغيب، وما أحداث عالم الشهادة إلا لقطة أو لمحة تمر بها الحقيقة في مسارها الرحيب غير المتناهي. ومن ثم فكل ما على السائر في طريق القربى هو محاولة شهود تلك الحقيقة العابرة، من خلال هذه اللقطة التي يعيش داخل جدرانها. فإذا انجلت له الحقيقة تبدل وتحول كل شيء.

وأقصد بشهود الحقيقة رؤية المعنى. إذ أن لكل شيء في الكون صورة ومعنى، والأصل أن الصورة ظاهرة جلية، والمعنى مستتر خفي. كمن رأى امرأة جميلة، فالصورة الظاهرة هي الجسد، والمعنى الجلي الذي تحمله الصورة هو الجمال، فإذا تزوج الرجل تلك المرأة، ثم بدا له منها صفات ذميمة بالقدر الذي يدمر جمالها، أدرك حينها حقيقة المعنى الذي تحمله الصورة وهو القبح، وعندئذ يحجب المعنى الصورة، إذ أن هذا القبح هو حقيقة ما خفي عنه منها، فلم يعد يرى بعد إلا قبحاً ودمامةً. ففي البداية كانت الصورة الظاهرة حاجبة للمعني المستتر، وعند شهود الباطن حجبت حقيقته الصورة الظاهرة. وينسحب نفس الأمر على صور البلاء الظاهرة وما فيها من شقاء وضر، ولو رأى المبتلى ما يتنزل عليه من صلوات ربه ومغفرته ورحمته وهدايته لما رأى قلبه بلاءً قط10، ولحجب المعنى الخفي تلك الصورة الظاهرة. فالمعنى هو أصل الشيء وذاته وجوهره، والصورة متغيرة وفانية.

وقد تحمل الصورة أكثر من معنى، وهذا هو الأصل في الخلق. إذ أن المعنى الحقيقي ما هو إلا أثر فعل الله وصفاته وأسمائه، وتجليات أسماء الله – أي بروز آثارها – على نفس ذات الصورة الواحدة لا تتوقف، ويعقب بعضها بعضاً. فالمولود الجديد يرى فيه أبواه أثر رزق الله وعطائه لهما، فإذا عقهما رأوا فعل الله فيهما بالاختبار والابتلاء، ثم إذا ثاب إلى رشده وبرهما شهدوا أثار لطف الله وهدايته وحلمه وحفظه، بل إن لهما معه في كل ساعة شهود لفعل الله، فيعاينون الفرح والحزن، والقلق والاطمئنان، والأمل واليأس، والراحة والتعب، والغضب والرضى، والإقبال والإعراض. فالصورة الواحدة تجلت فيها معانٍ كثيرة، وحقائق إلهية حكيمة، تحجب الصورة فلا يرى المشاهد إلا تلك المعاني المتجلية. فالله سبحانه وتعالى يضحكك ويبكيك، ويفقرك ويغنيك، ويسعدك ويشقيك، ويخفضك ويرفعك بنفس ذات الصورة، وإنما هو وصولك للمعاني التي تحملها الصورة، ومع كل معنى تصل إليه يتغير الحال القلبي والنفسي. فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه.

والدنيا كلها بما فيها ومن فيها متغيرة وفانية، وهي صورة مزينة جميلة خلقها الله وأبدعها لتكون دار امتحان حاجبة لنا عن ظهور الحقيقة، إذ لو برزت الحقيقة جلية للخلق لانتفى الاختبار ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾11. بينما الدار الآخرة هي أصل الحياة وجوهرها، والحقيقة ممتدة بين الدارين. فمن رضي بالصورة حجب عن إدراك الحقيقة وجوهر الحياة، ومن أدرك الحقيقة والمعنى لم يعد يرى الدنيا بكل ما فيها وما عليها مثلما كان يراها من قبل، إذ حجبته الحقيقة عن رؤيتها، فاستوى عند العبد التراب والذهب، والفقر والغنى، ولم يعد يرى سوى فعل الله فيه، وارجع إلى قوله تعالى وهو يخبرنا عن صورة الدنيا ومعناها الحقيقي وامتداد أحكامها في آية واحدة ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾12.

متطلبات شهود الحقيقة

شهود هذه الحقيقة يتطلب أربعة أمور:

أولها سلامة الحواس الأساسية من السمع والبصر والشم واللمس والتذوق، إذ أنها تتربع على عرش الجسد، وهي أول منافذ النفس إلى هذا العالم المحيط. وسلامة الحواس لا يعني اشتراك البشر في إدراك الشيء المحسوس بنفس الكيفية؛ وإنما يعني القدرة على إدراكه ابتداءً. فاشتراك مجموعة في تذوق طعم العسل لا يعني أنهم يشتركون في نفس قدر اللذة عند تذوقه، ولكنهم يدركونه، بعكس من فقد حاسة التذوق بسبب مرض ما، فلا يدري أنه يتذوق عسلاً من الأصل. فالأول سلمت حاسته فتذوق، والثاني اعتلت حاسته فافتقد الذوق.

وثانيها صحة العقل، وأقصد به سلامة ميزانه المنطقي والشرعي ونباهته، وسلامة أدوات النظر والاستدلال لديه، لتحسن أحكامه، فلا يضيق واسعاً أو يهدم عامراً تحت مطرقة طلب الدليل، ولا يتلف طريقاً سوياً أو يذيب ركناً جامداً تحت دعاوى الذوق والتجديد. كمن ذاق الحلوى ولم يحسن عقله فحص منافعها ومضارها، فاختل ميزانه فأسرف أو أمسك فاضطرب مزاجه.

وثالثها سلامة القلب، إذ أن القلب السليم يسمع ويبصر ويفقه ويذوق ويدرك ما لا يدرك القلب المريض. وهو آلة إدراك الذوق الأساسية، فمن لم يتعهده بالتفتيش عن أمراضه والتدقيق في أحواله رجف واختلج، فتشوش بصره، وضعف سمعه، وفسد فقهه، واختل إدراكه. وبقدر سلامة قلب العبد يحتد بصره وسمعه، ويحسن فقهه وفهمه، ويحصف إدراكه.

ورابعها معرفة النفس، وهي ذات الإنسان وأصله، ومحل التعليم والتوجيه والتأديب، والثواب والعقاب. يحسبها العبد غديراً، بينما هي لجة اضطربت أمواجها، واشتدت تياراتها، ولا سبيل لقطعها إلا بفهم أسرارها ودروبها. ولا يزال الساعي إلى معرفتها يتكشف له منها في كل يوم سراً جديداً حتى يلقى الله الغفور الرحيم. وبقدر فهم العبد لنفسه يصفو الذوق، وعلى قدر جهله بها يعتكر ذوقه ويخبو.

فمن سلمت حواسه وعقله وقلبه ونفسه ذاق من ألوان الحقيقة ما لم يذقه غيره، وارتقي في معارجها فبلغ من معرفتها درجة تجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. فيغشى نفسه ما يغشاها من معاني التوحيد والقرب والجمال والكمال والجلال، مما يمسك القلم عن وصفه، ويصمت اللسان عن قوله، لا عن اختيار؛ بل عن عجز وذهول.

درجات شهود الحقيقة

أولاً: درجة الإقرار

وتعني الإقرار العقلي الأول أن كل ما سوى الله من شيء خلقه يطرأ على مادته التغير والتبدل، والعدم والإيجاد، والكثرة والقلة، والصحة والمرض، ويدهم إدراكه التوهم والإيقان، والقوة والضعف، وتجتاح أحواله الفرح والحزن، والحيرة والاطمئنان، والسكون والاضطراب، وغير ذلك من أشكال التحول والتقلب. والإقرار القلبي بأنه ليس ثمة حقيقة في الكون إلا الله الواحد الأحد. فلا وجود على الحقيقة إلا لذاته وصفاته وأفعاله. وما من تغير أو تبدل يناله، تنزه وتعالى سبحانه عن كل وصف أو قول أو عبارة نحتت على أكمل ما يكون لوصف كماله، إذ ليس كمثله شيء، ولا يدركه شيء، ولا يحيط به شيء علماً أو إدراكاً.

وعلامة رسوخ قدم العبد على هذه الدرجة أفول القلق والأسى وذهاب الزهو والتباه، فما من أمر إلا وسيتبدل، إذ ما من بلاء إلا وسينقلب نعمة، وما من نعم إلا ويعقبها ضر، وتستحيل القوة إلى ضعف، والمرض إلى صحة، والحياة إلى موت، والحزن إلى فرح، والوحدة إلى كثرة، والتلاقي إلى افتراق. بل وتتداخل التحولات فلا تأتي متعاقبة؛ بل يتكور بعضها على بعض، وينشأ بعضها من بعض. فكيف يركن العبد إلى شيء فيفرح أو يأسى، أو يقلق على مستقبل أو يزهو بدوام رخاء، أولم يخبرنا ربنا مرشداً ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ 13.

وليس دون هذه الدرجة شهود للحقيقة. فالهلع والجزع والقلق والقنوط كلها من علامات الغفلة حتى وإن كان المرء عالماً عابداً.

ثانياً: درجة الانتباه

وتعني انتباه القلب لوجود الحجب المضروبة حول الحقيقة. وليس بالضرورة أن يراها القلب؛ بل مجرد انتباهه لوجودها، وحجبها له عن الاغتراف من نبع المعاني والأحوال والأذواق. هذا الانتباه لوجود تلك الحجب هي الدرجة الثانية من درجات ارتقاء العبد في شهود الحقيقة.

والحجب المحيطة بالحقيقة خمسة:

أولها حجاب المعاصي، وهو الذي يحول بين العبد وبين الانتباه، فيشعر بما تشيد هذه المعاصي حول قلبه من أسوار، وما تضربه من ستر وحواجز، فيصيبه الضيق والنكد. فإذا ما انتبه العبد لها جاهد نفسه في ترك المعاصي.

وثانيها حجاب الخلق وصفاتهم وأفعالهم. فأغلب الناس منشغلون بمن حولهم من الخلق إما حكماً عليهم أو تقييماً لهم، أو مقارنةً بهم أو تطلعاً إليهم، أو استجلاب رضاهم وتقريبهم، أو الزهد فيهم وإبعادهم، أو الفرح بهم، أو الحزن عليهم، أو رجاء منفعتهم، أو دفع ضرهم، أو التنافس معهم. وكل هذه التفاعلات مع الخلق وصفاتهم وفعلهم تحيط بالمرء ليل نهار، في البيوت والأعمال والطرقات، فينشغل بها العقل، ويلتهي بها القلب، فتضرب حوله أسوار الغفلة.

وثالثها حجاب النفس ورغباتها وأمانيها وأهوائها وإرادتها، وتصورات المرء عنها، وعن قدرها وما تحمله من صفات. فالمرء منشغل بتحقيق أمانيها، وتذليل العقبات لتحصيل رغباتها، وإبراز مكانتها وجميل صفاتها، واستجلاب المدح لها، ورد الذم عنها، ليحصل لها السبق في التنافس المتوهم في الدنيا ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾14. هذا الانشغال بالنفس لا يتوقف، وكل ما يدركه المرء من حوله تسوقه النفس إلى حيث تشاء من المعاني والتفسيرات ليحصل لها ما تريد. ولذلك لا يرى العبد معاني الصور الحقيقية إلا بعد أن تنال النفس مرادها، فإذا ذهبت شهوتها، تخلت النفس عن الصورة، فبرز المعنى، فيحصل الندم أو الفرح، أو البكاء أو الضحك. فحجاب النفس ثقيل كثيف يأخذ بصر العبد وسمعه عن الحقيقة.

ورابعها حجاب الأسباب والوسائط. فالأصل في دنيانا أنه لا نتيجة بلا سبب. فالنتائج مرتبطة بالأسباب، والأسباب مقدمات النتائج، والسبب هو أبو النتيجة. فتتعلق القلوب بالأسباب تعلقها بالنتائج. لذا مهما حاول القلب الانصراف عن الأسباب والتوكل على الله فتعلقه بالأسباب قوي وشديد. وكلما كان السبب مجرباً من قبل ونتائجه مؤكدة زاد التعلق به والاعتقاد فيه. والمؤمن يعلم عقلاً أن الله ﷻ هو مسبب الأسباب، أما القلب والذوق فإدراكهما مختلف. لذلك عندما تنقطع الأسباب بالعبد يضطرب القلب ويجزع رغم علمه عقلاً أن النتائج من الله وليست من السبب، وسبب هذا الجزع تعلق القلب بالسبب، فإذا انقطع السبب اضطرب القلب وحار. فالأسباب حجاب قائم بين العبد وشهود حقيقة الفعل الإلهي.

وخامسها حجاب العلم والإيمان. وهو أخطر هذه الحجب على النفس. إذ يظن العبد لعلمه وتقواه وإيمانه وورعه أنه بلغ قمة الجبل، فيرى ويعرف ما لا يرى الناس وما لا يعرفون. ولأنه يتوهم أنه لعلمه وعباداته من الواصلين، فهو لا يسمع. قد سد وهمه أذنيه وأعمى عينيه وأغلق قلبه دون كل وعظ أو وصف لطريق.

وعلامة رسوخ قدم العبد على هذه الدرجة غزارة الاستماع وقلة الكلام، وابتداء الزهد، وبروز التواضع، وتقديم الفضل في المعاملات. إذ تقل المعاصي، وترغب النفس عن الخلق وأفعالهم وصفاتهم والقيل والقال، وتنطفئ رغبات النفس وأهواؤها وإرادتها، ويتجرد العبد عن الأسباب، وتنحسر رؤيته لنفسه وعلمه وعباداته، وتنصرف نفسه إلى الفضل في المعاملات لا العدل، فيصغي العبد إلى كل قول وفعل صادر عن الله علماً وإيجاداً وإنفاذاً، إصغاء عبد لرسائل مولاه الملك. فما ثم إلا استماع واستجابة ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾15، فمن أراد الله به خيراً أسمعه، ومن حرم السمع غلبته نفسه، وأحكمت الحجب غطاءها على قلبه.

ثالثاً: درجة الشهود

وهي نتاج مجاهدة العبد في التعامل مع تلك الحجب المضروبة على قلبه، فإذا ما رفعت تلك الحجب شهد العبد الحقيقة، وانكشفت له من الحكم الإلهية ما يأذن به الله. فيسير ساكناً مطمئناً متوكلاً مؤمناً، وجهه إلى الله تبارك وتعالى، ذاهلاً عن نفسه، فيغضب لله لا لها، ويحب لله لا لها، ويفعل لله لا لها، ويترك لله لا لها، ويسع قلبه الخلق جميعاً رحمةً وحناناً ورأفةً، فشدته على الظالم رحمةً، وخفض الجناح للصالح رحمةً، يرى بالله، ويسمع بالله، وينطق بالله، ويبطش بالله، ويسعى بالله. وهذه أعلى درجات شهود الحقيقة.

وفي ثنايا الرسائل التالية المتعاقبة سنتعرض لتلك الحجب وأنواع المجاهدات بشيء من الإسهاب. وإنما اكتفينا في هذه الرسالة بهذا القدر من الشرح لتوضيح المسار العام دون إغراق في التفاصيل، حتى لا يفقد القارئ أثر الفكرة التي يقتفيها، ويتوه في زحمة الجزئيات والتفصيلات.

رسم توضيحي16

كيفية التعامل مع درجات الشهود

درجات الشهود الثلاث هي بمثابة محطات كبرى، يحط العبد فيها رحاله خلال رحلته إلى شهود حقيقة الربوبية، أي شهود الحقيقة. وهذه المحطات ليست كتلاً مصمتة؛ وإنما طيف لا متناه من المراتب والإدراكات والأذواق والمقامات بعدد العباد ومجاهداتهم ومشاعرهم ومشاهداتهم وما يفتح الله به عليهم. وسير المؤمن لا يكون في اتجاه واحد، أي من الإقرار إلى الانتباه ثم إلى الشهود؛ بل لا يزال يتقدم ويتأخر حتى يأتيه اليقين. فمن غلب على سيره التقدم فمضيه إلى الأمام في اتجاه الشهود، ومن كان متباطئاً متقهقراً فخطوه إلى الخلف أو لا يكاد يراوح مكانه. ومن ثم يسير العبد مستعيناً بالله مجتهداً، موقناً أن له في كل وقت حال مختلف مع الله، وأن هذا الطيف من المراتب والأذواق والمقامات كمثل أرض هلامية متحركة، لا تثبت فوقها قدم. فهو في حركة دائمة لا قرار له. حركة يلفها الاطمئنان بالله مع كل معنى يداهم القلب. فليستعن بالله سائلاً إياه أن يوفقه للسير قدماً.

ولا يدرك العبد أنه كان في درجة ما إلا بعد أن يتجاوزها. إذ أن الغالب عليه – وهو يخطو خطواته مستكشفاً ما يمر بها – هو الحيرة. فيسائل نفسه دائماً عن صحة الطريق، وعن حقيقة ما يرد عليه من مشاعر ومشاهدات، وعن صواب ما يرد على قلبه من دعاء أو ذكر أو معانٍ أو أشواق، وعن كيفية التفريق بين الحقائق والأوهام. وتظل هذه حاله، بين الحيرة والدراية، حتى يأذن الله بفضله وكرمه وجوده بحدوث الارتقاء. فما إن ينتقل القلب من موضع إلى موضع جديد، ومن درجة إلى التي تليها، حتى يميز بدقة مواصفات الموضع الذي ارتحل عنه، حقائقه وأوهامه، صوابه وخطأه، استقامته وميله، أذكاره ومعانيه. وكأن قلبه قد أجيز بالتمكن من هذه الدرجة استكشافاً وفهماً وإرشاداً. فأظهرت له الأسرار مكنوناتها، وأسفرت له البواطن عن حقائقها.

وحيث أن السير لا يتوقف، فما أن ترسخ أحد قدمي العبد في إحدى الدرجات أو المراتب أو المقامات إلا وتغادر القدم الأخرى إلى درجة جديدة، فتنفتح أمامه أبواب الحيرة على مصراعيها، فينزل بهذا الموضع الجديد طالباً ضعيفاً متردداً متحسساً. وهكذا في سائر سيره. فبداخل أكوان الطمأنينة التي يسبح فيها قلب العبد السائر إلى ربه قد كور الرشد والحيرة بعضها على بعض، والإدراك والجهل قد عصف أحدهما بالآخر، والتمكن والعجز تتعاقب رياحهما، فلا يطمئن العبد إلى سيره، وهذا من جميل لطف الله. إذ لا يتبقى للعبد أرض راسخة يقف عليها إلا ساحة عبوديته. فهو عبد ملازم لباب الملك، ليفعل فيه ما يشاء، ويدله على ما يشاء، ويسوقه إلى حيث يشاء، وما أصابه من فضل فمن مولاه، وما ألهم به من الخير فمن مالكه، وما سار إليه من الإحسان فمن وليه. والعبودية هي وصف الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين ولأنبيائه ومرسليه. فالحمد لله الذي أكرم عباده بالعبودية له وشرفهم بها، وجعلها حصنهم ومدينتهم، منها ينطلقون وإليها يلوذون.

هل العباد مطالبون بمراقبة درجات الحقيقة

الله من رحمته ولطفه بعباده لم يكلفهم إلا بما تطيق نفوسهم، وبما أودع فيهم من القابلية للتلقي. فليس المؤمن التابع كالنبي أو الرسول. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو وحده يقسم الأرزاق والرحمات والإيمان بين عباده كيف يشاء. فالأصل أن العباد يشهدون لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ويجتهدون في إقامة الفرائض، واجتناب المحرمات. فمن فعل ذلك أدخله الله برحمته جنته، ليكون من أصحاب اليمين. وبقدر تفاوت العباد في فعل الخيرات والتطوع بالنوافل والطاعات، تتباين أنواع نعيمهم في الجنة. وهؤلاء أكثر أهل الجنة وعمارها، فهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهؤلاء يذوقون من حلاوة الإيمان ما يفتح الله به عليهم، ويتفاعلون معها بفطرتهم النقية السليمة التي أكرمهم الله بها.

ثم هناك فئة أخرى قربهم الله منه، وأدناهم إليه، وغرس في قلوبهم حباً له وشوقاً إليه، فتعاظمت أذواقهم، واستحكم حنينهم لربهم، إلا أنهم وجدوا في دنيا امتحانهم حجباً قد ضربت بينهم وبين محبوبهم، فاجتهدوا في كشفها، وانشغلوا برفعها، وثابروا لتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم لتكون جديرة بدوام الحب والشوق. وهؤلاء ثلة سابقة من الأوليين، وقليل من الآخرين. فإلى هؤلاء كانت تلك النصائح. إذ أن طريقهم عامر بالتجليات والمشاهدات والواردات والمعاني، التي يحتاج السائر معها إلى بعض الإرشادات التي تعينه على فهم ما يمر به.

وما كان لأحد أن يدعي أنه من أصحاب اليمين أو المقربين أو غيرهم. لذلك فإن تلك المعاني – وإن كان المقصود بها تجريداً ومثالاً أهل القربى – ليست مقصورة عليهم. فهي معانٍ يغترف كل منها بحسب سعة قلبه. فلعلها تنبه قلباً غافلاً، أو توقظ حباً نائماً، أو تحث نفساً متقاعسةً، أو تهيج شوقاً خامداً. فليس المقصود منها تكلف وتصنع العبد في علاقته مع الله عز وجل؛ وإنما الإشارة إلى معانٍ لا حصر لها عداً ولا قعر لها عمقاً من ذوق العباد لحلاوة الإيمان، وليأخذ كل منها ما يناسبه بحسب ما يذوق في طريقه مما قدره الله له. فمن جاوز فيها وسع قلبه اضطرب، ومن التزم سعة قلبه سكن ورضي.

- المطلق لغة ما لا يُقيَّد بقيد أو شرط، أو ما لا استثناء له، أو ما لا حد له. والماء المطلق في الفقه ما بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيءٌ ظاهر يغير لونه أو ريحه أو طعمه. فالمطلق في سياق كلامنا هو الشيء الذي لا ولم ولن يخالطه شيء أو يغلب عليه شيء يغير من ذاته وصفاته. ↩︎

- الشيخ نديم الجسر. قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. الطبعة الثالثة. 1969. مطابع المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان. ص37-45 ↩︎

- الشيخ نديم الجسر. قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. الطبعة الثالثة. 1969. مطابع المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان. ص37-45 ↩︎

- الاستحالة لغة تعني التحول، والقصد هنا أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى يطرأ عليه التحول سواءً كان هذا التحول سريعاً أم بطيئاً. ↩︎

- محيي الدين ابن عربي. الفتوحات المكية. المجلد الثاني. طبعة 1911. ص 313 ↩︎

- الشيخ نديم الجسر. قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. الطبعة الثالثة. 1969. مطابع المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان. ص37 ↩︎

- سورة الأنعام. الآية 75 ↩︎

- سورة النجم. الآيات 43-44 ↩︎

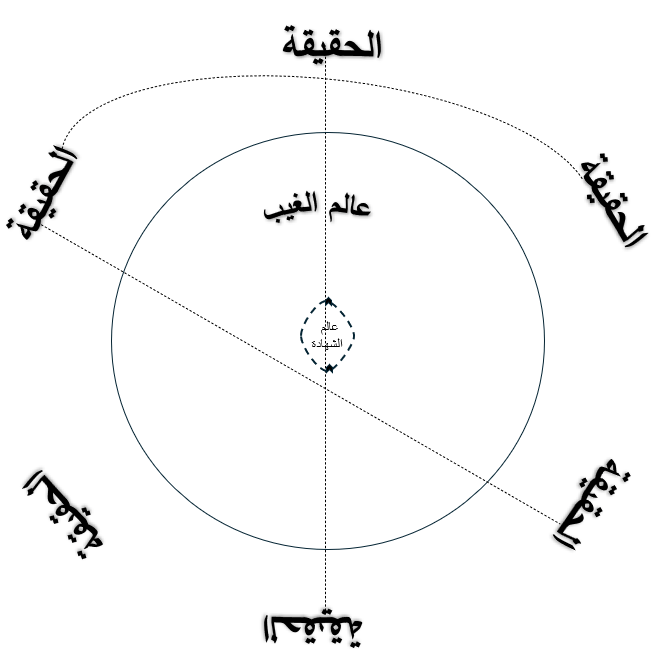

- عالم الشهادة نقطة في عالم الغيب الذي يحيط به من كل اتجاه. والسهمين الصغيرين في الدائرة التي ترمز لعالم الشهادة يرمزان إلى دخول الإنسان وخروجه من وإلى عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وقد جعلت حدود دائرة عالم الغيب منقوطةً، والقصد أن هذه الحدود بين العالمين هي عالم وسيط بينهما وهو عالم البرزخ. والله سبحانه وتعالى هو خالق هذه العوالم وغيرها، وهو المحيط بها علماً وخلقاً وقدرةً وقوةً، فتحيط صفاته وأسماؤه بكل ما خلق. والخطوط الثلاثة – والتي من المفترض أنها لا حصر لها ولا نهاية ولكن اكتفيت بهذا العدد لتظهر الأشكال – ترمز إلى فعل الله سبحانه وتعالى، وإلى آثار أسمائه وصفاته. فمنها ما يمر بعالمي الغيب والشهادة وهو ما نشهده، ولكن مبتدأه ومنتهاه إلى الله، فهو منه وإليه وعابراً بنا، وأحكامه وحقيقته تتجاوز حدود هذه النقطة الصغيرة. ومنها ما يمر بعالم الغيب دون عالم الشهادة، فهو يبدأ من الله وينتهي إلى الله عابراً لعالم الغيب، وحقائقه وأحكامه متعلقة بهذا العالم. ومنها ما لا يشهده إلا الله في أحديته، فلا يطلع عليه أحداً سواه، ولا يشهده غيره، فهو من الله وإلى الله وفي الله وبالله. فالله هو الأول والآخر. ↩︎

- ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾. سورة البقرة. الآيات 155-157 ↩︎

- سورة الشعراء. الآية 4 ↩︎

- سورة الحديد. الآية 20 ↩︎

- سورة الحديد. الآية 23 ↩︎

- سورة الحديد. الآية 20 ↩︎

- سورة الأنعام. الآية 36 ↩︎

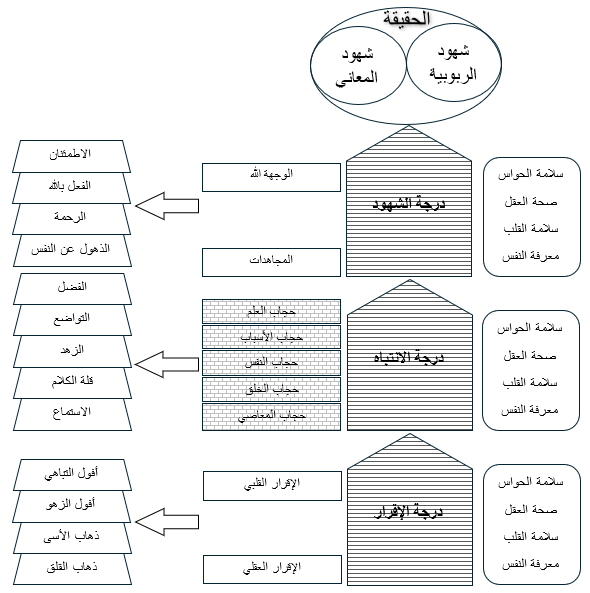

- الطريق إلى إدراك الحقيقة مروراً بدرجاتها الثلاث. والخطوط الكثيرة في كل درجة إشارة إلى كثرة المراتب والمقامات والأذواق والإدراكات في كل منها. وكل الدرجات تحتاج إلى سلامة الحواس والعقل والقلب ومعرفة النفس. وعلامة رسوخ قدم العبد في درجة الإقرار ذهاب القلق والأسى وأفول الزهو والتباهي. أما درجة الانتباه للحجب الخمس المضروبة على القلب فعلامة رسوخ قد العبد فيها كثرة الاستماع وقلة الكلام وغلبة الزهد والتواضع وتقديم الفضل. والحجب الخمس هي المعاصي والخلق والنفس والأسباب والعلم. ودرجة الشهود بابها اكتمال المجاهدات وتوجه العبد إلى الله لا على نفسه، وعلامة رسوخ قدم العبد فيها الذهول عن النفس والرحمة والفعل بالله وكمال الاطمئنان. ومن بلغها شهد حقيقة الربوبية وحقائق المعاني بالقدر الذي يأذن به الله لكل عبد من عباده. ↩︎

مجموعة رسائل المقربين

أضف تعليق